Der Verkehr hat eine Reihe negativer Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Verkehrswege versiegeln Böden und zerschneiden die Landschaft. Die Fahrzeuge zu Land, in der Luft und zu Wasser verschmutzen die Luft mit Feinstaub und Stickoxiden und waren 2016 für 38% der Schweizer CO2 -Emissionen verantwortlich. Tagsüber ist in der Schweiz ein Siebtel der Bevölkerung übermässigem Strassenlärm ausgesetzt.

Zu den negativen Folgen des Verkehrs gehören neben den zuvor betrachteten Unfällen (siehe Kapitel 10) der Verbrauch an natürlichen Ressourcen sowie diverse Umweltbelastungen. Letztere stellen sich in vielen Fällen schleichend ein und entziehen sich der direkten Wahrnehmung im Alltag.

11.1 Bodenbeanspruchung

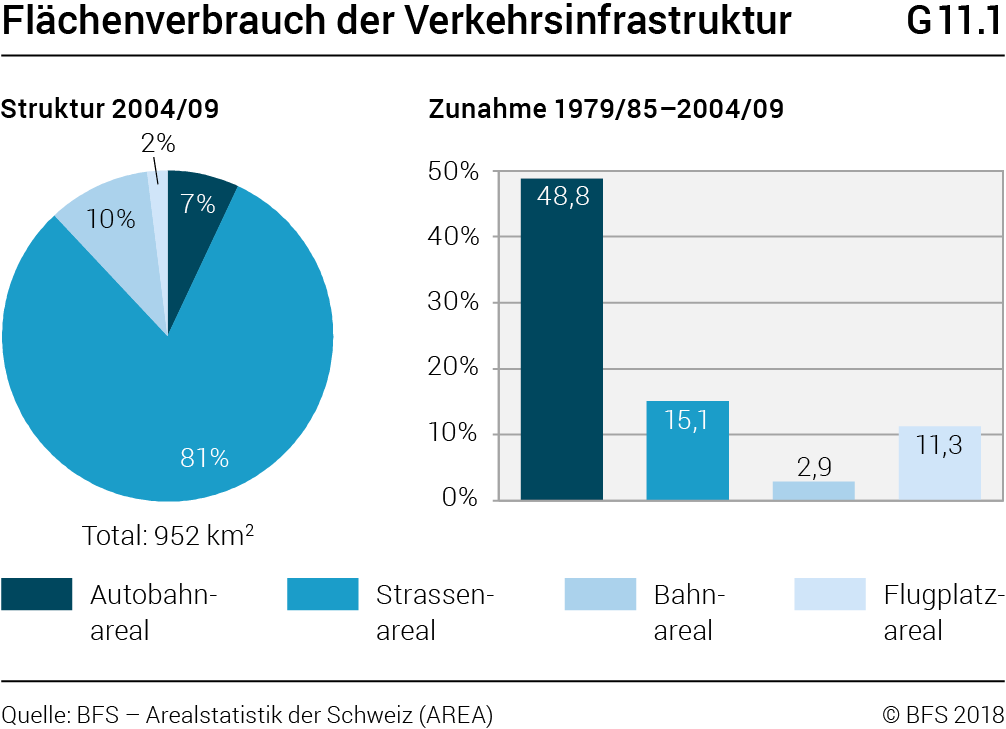

Die Verkehrsinfrastruktur bedeckte in der Erhebungsperiode 2004 bis 2009 gut 2% der schweizerischen Landes- und fast einen Drittel der Siedlungsfläche. Mit 126 m2 pro Einwohnerin und Einwohner beanspruchte der Verkehr beinahe so viel Platz wie die Wohngebiete. Der Grossteil der Verkehrsflächen, nämlich 88%, entfiel auf Strassen und Autobahnen (G11.1). Innerhalb eines Vierteljahrhunderts (Vergleich mit Erhebungsperiode 1979/1985) haben die Verkehrsflächen schweizweit um 16% respektive 128 km2 zugenommen. Besonders stark vergrössert haben sich die Autobahnflächen, während das Bahnareal beinahe unverändert blieb.

Für die zentralen, nördlichen und westlichen Landesteile lagen bei Redaktionsschluss der vorliegenden Publikation bereits auch die Daten der Erhebung 2013/18 vor. Gegenüber der Periode 2004/2009 wurde dabei eine weitere Vergrösserung der Verkehrsflächen um insgesamt 3% registriert.

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur führt oftmals zu einem Verlust an Naturgebieten und Landwirtschaftsflächen. Ausserdem sind die Verkehrsflächen meist von undurchlässigen Materialien abgedeckt und die betroffenen Böden dadurch eines Grossteils ihrer ökologischen Funktionen (Filterung und Speicherung von Wasser, Abbau von Schadstoffen usw.) beraubt. Knapp 5% der schweizerischen Landesfläche waren in der Erhebungsperiode 2004/09 dergestalt «versiegelt», davon 42% aufgrund von Verkehrsinfrastrukturen. Zwischen den Erhebungsperioden 1979/85 und 2004/09 haben die versiegelten Verkehrsflächen um 16% zugenommen.

11.2 Landschafts- und Lebensraumzerschneidung

Die Schweiz weist eines der dichtesten Verkehrsnetze Europas auf (siehe auch Kapitel 3). Strassen und andere Verkehrswege verändern das Landschaftsbild und zerschneiden Lebensräume von Pflanzen und Tieren, was sich nachteilig auf die Populationen auswirken kann: Unnatürliche Bodenoberflächen, Lärmemissionen, Kollisionen mit Fahrzeugen und Schadstoffbelastungen wirken als Ausbreitungshindernisse. Die Landschaftszerschneidung hat in der Schweiz zwischen 1980 und 2007 um 35% zugenommen. Im Mittelland, wo die Zerschneidung besonders weit fortgeschritten ist, waren 2007 die zusammenhängenden Flächen zwischen den «Hindernissen» wie Strassen und Schienen im Schnitt nur 0,8 km2 gross, gegenüber 310 km2 an der Alpensüdflanke (BAFU: LABES).

11.3 Energieverbrauch

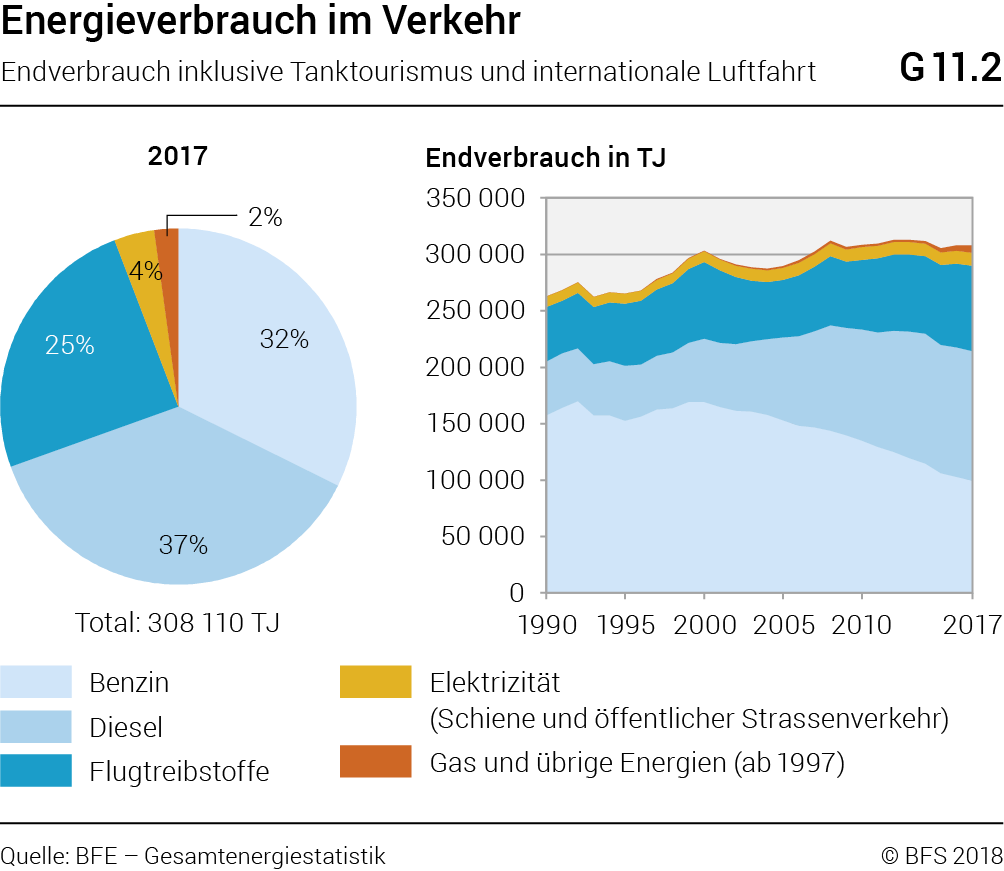

Der Verkehr ist der Sektor mit dem grössten Energiebedarf, noch vor den Haushalten und der Industrie. 2017 gingen 36% der in der Schweiz verbrauchten Endenergie (Definition siehe Glossar) auf das Konto der Mobilität. Dies entsprach einer Energiemenge von 308 110 Terajoule.

Während der Energieverbrauch des Verkehrs zwischen 1990 und 2000 noch um 15% angestiegen war, kann seither eine Stabilisierung festgestellt werden (G11.2). Zu einer Verschiebung kam es jedoch beim Energie-Mix: Aufgrund der Zunahme der Dieselfahrzeuge (siehe Kapitel 5.1) stieg der Anteil des Dieselöls am Energieverbrauch des Verkehrs zwischen 2000 und 2017 von 18% auf 37%. Im Gegenzug sank der Anteilswert des Benzins von 56% auf 32%. Insgesamt deckte der Verkehr seinen Energiebedarf 2017 zu 94% mit Erdölprodukten; sein Anteil am gesamten schweizerischen Erdölverbrauch betrug mehr als zwei Drittel.

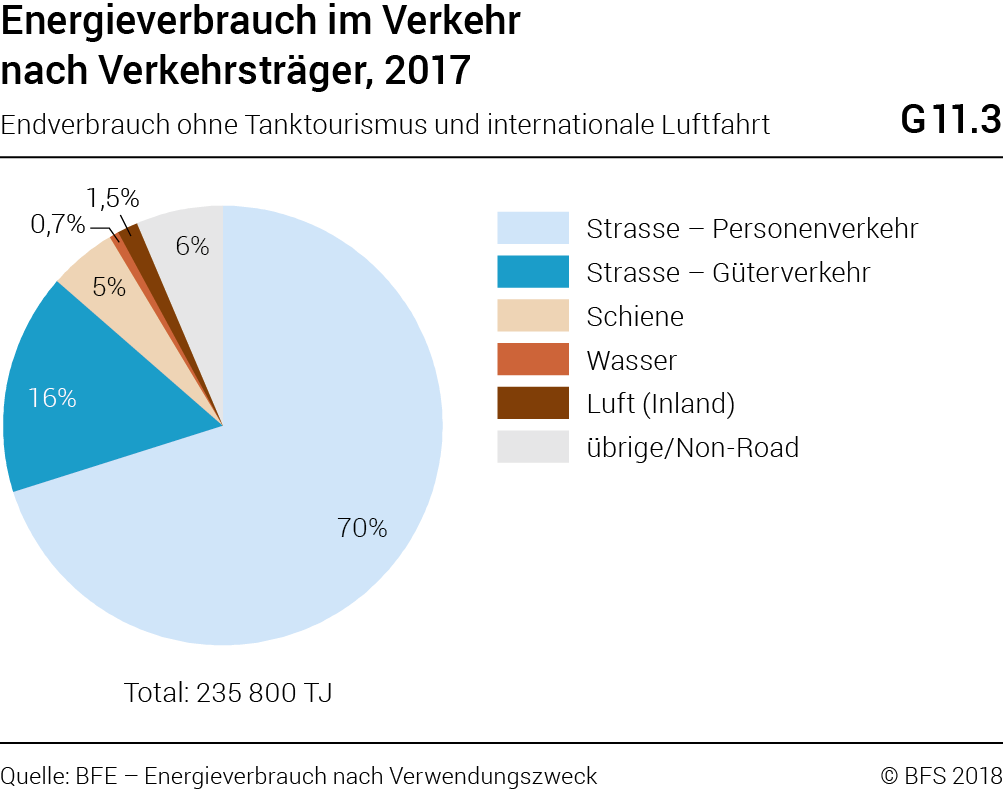

Wenn nur die vom Verkehr im Inland effektiv verbrauchte Endenergie betrachtet wird (ohne Tanktourismus und internationale Luftfahrt), konsumiert die Strasse von sämtlichen Verkehrsträgern mit Abstand am meisten Energie (G11.3). 2017 waren der Personen- und der Güterverkehr auf der Strasse für insgesamt 86% des Energieverbrauchs im Verkehr verantwortlich; die Schiene folgte mit 5% weit dahinter.

11.4 CO2-Emissionen

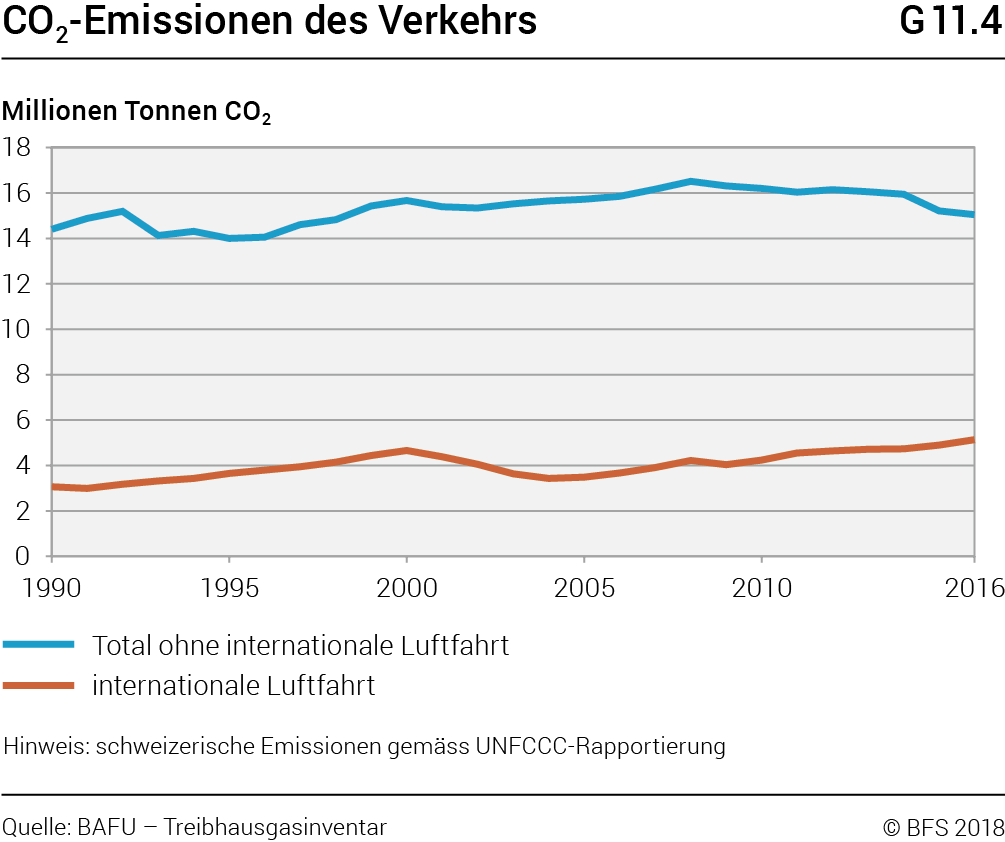

Mit Verbrennungsmotoren betriebene Fahrzeuge stossen das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) aus und beeinflussen auf diese Weise das Klima. 2016 beliefen sich die CO2-Emissionen des Verkehrs ohne internationale Luftfahrt auf 15,0 Millionen Tonnen (G11.4). Dies entsprach 38% der CO2-Emissionen der Schweiz. Seit dem Jahr 2000 ist der CO2-Ausstoss des Verkehrs unter Ausklammerung der internationalen Luftfahrt einigermassen stabil geblieben.

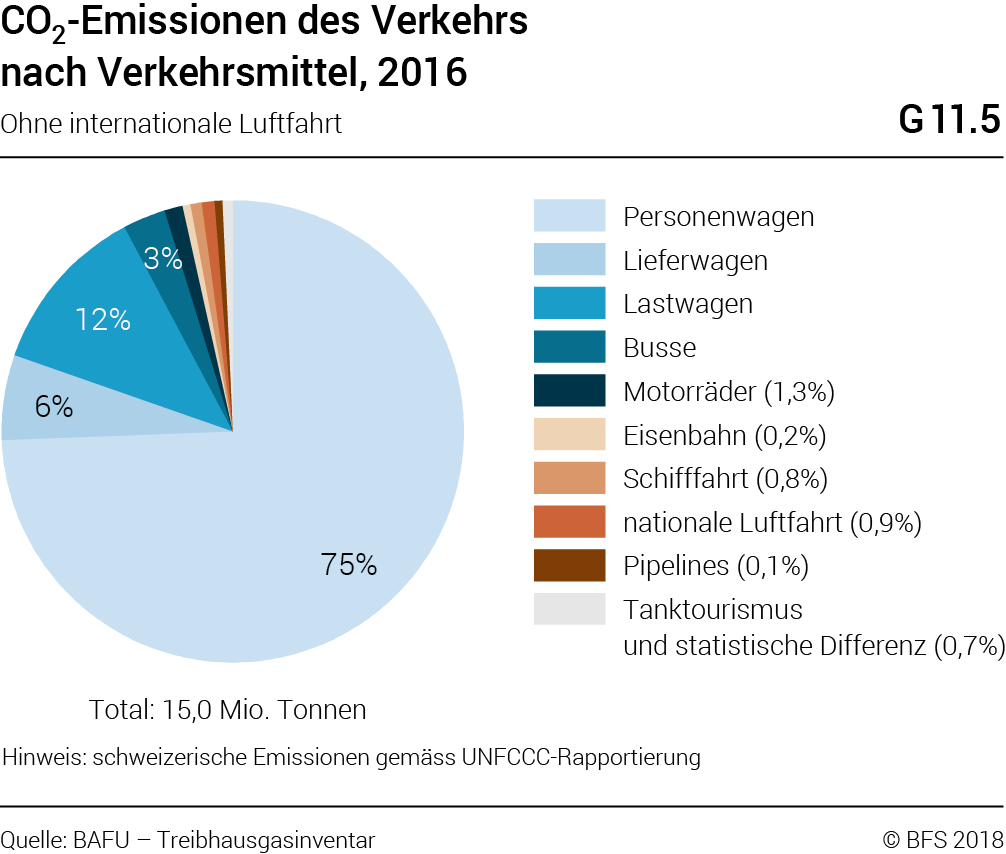

75% der CO2-Emissionen des Verkehrs (erneut ohne den internationalen Flugverkehr) stammten 2016 von Personenwagen, weitere 18% gingen auf das Konto des Strassengüterverkehrs (G11.5). Der Anteil der Bahn war mit 0,2% minimal.

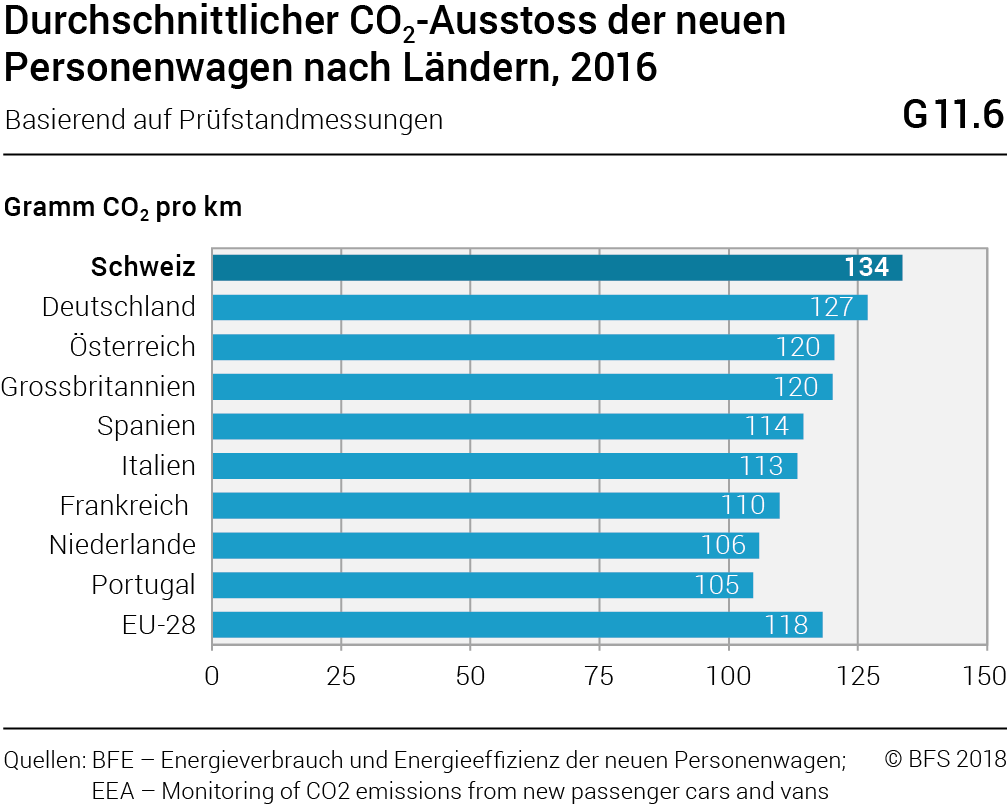

Bei den Personenwagen hat der CO2-Ausstoss der neuen Fahrzeuge in der Schweiz gemäss Prüfstandmessungen zwischen 2002 und 2017 um 32% auf 134 Gramm pro Kilometer abgenommen. Allerdings ist die Diskrepanz zwischen den auf dem Prüfstand gemessenen und den im Strassenverkehr tatsächlich verursachten Emissionen in den letzten Jahren immer grösser geworden, Bundesamt für Energie (2016): Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen 2012–2015, Bern, S. 10 weshalb das Verfahren der Prüfstandmessungen zurzeit (Stand 2018) korrigierend umgestellt wird. Im europäischen Vergleich emittieren die in der Schweiz neu zugelassenen Personenwagen überdurchschnittlich viel CO2 (G11.6).

Schweiz (siehe: «Datentabellen zum Treibstoffverbrauch Neuwagenflotte»)

andere Länder (siehe: «Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans»)

Der CO2-Ausstoss des von der Schweiz ausgehenden internationalen Flugverkehrs wird entsprechend den Vorgaben des Kyoto-Protokolls separat ausgewiesen. 2016 lag er bei 5,1 Millionen Tonnen. Das sind 68% mehr als 1990 und 10% mehr als im Jahr 2000 (G11.4, vorherige Seite).

11.5 Luftschadstoffe

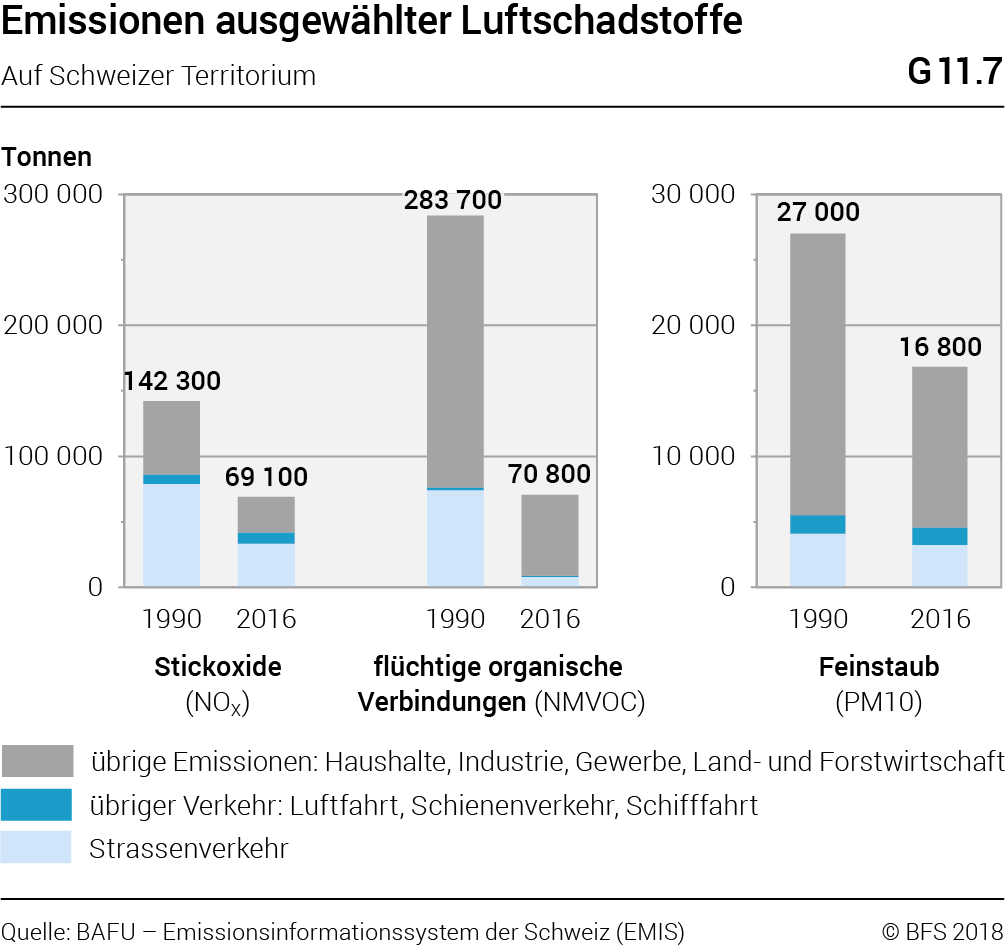

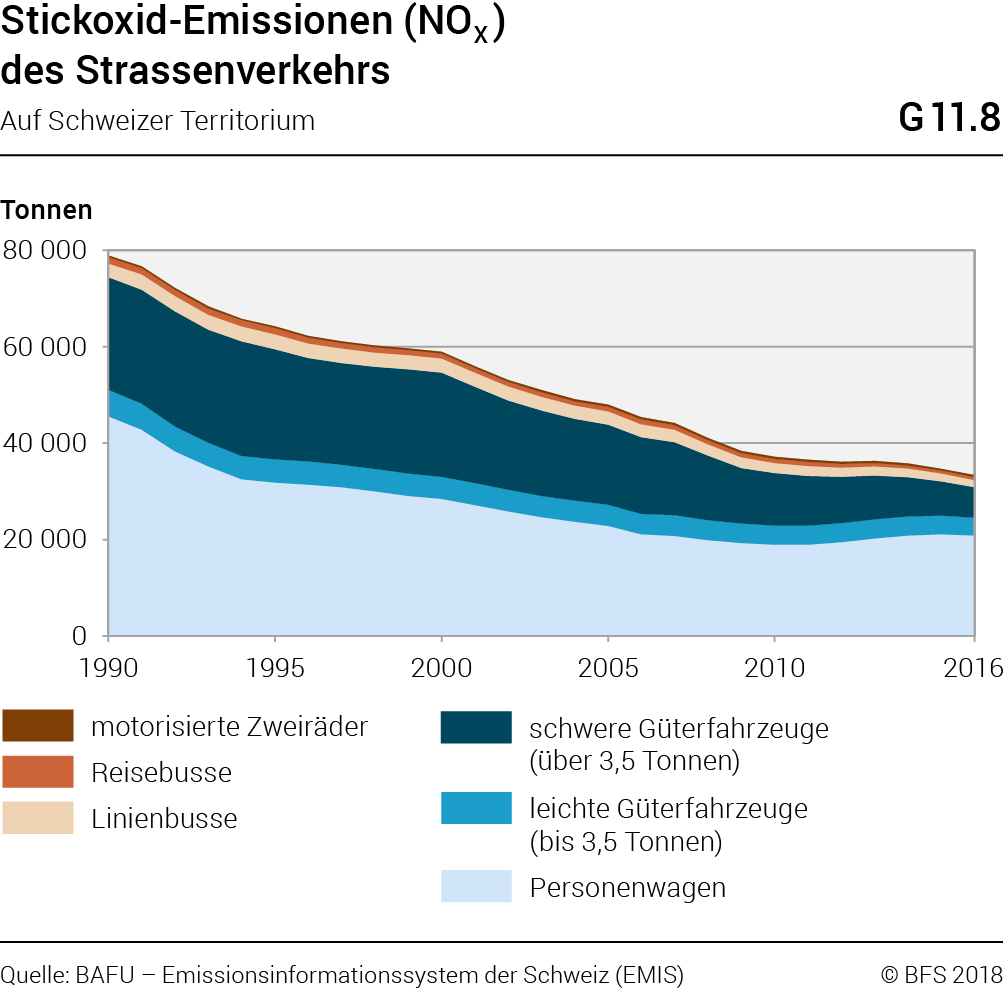

Neben dem Treibhausgas CO2 emittiert der Verkehr diverse Luftschadstoffe, darunter insbesondere Stickoxide (NOX), Feinstaub (PM10) und flüchtige organische Verbindungen (NMVOC). Stickoxide sind Vorläufersubstanzen des bodennahen Ozons sowie des Feinstaubs und tragen ausserdem zum überhöhten Eintrag von Stickstoff in die Ökosysteme bei. Mit einem Anteil von 61% am Gesamtausstoss im Jahr 2016 ist der Verkehr Hauptemittent von NOX (G11.7). Der überwiegende Teil ist dabei auf den Strassenverkehr zurückzuführen, insbesondere auf die Personenwagen und die schweren Güterfahrzeuge. Allerdings hat deren Ausstoss seit 1990 um 54% respektive 73% abgenommen (G11.8). Möglich wurde dies durch die technische Verbesserung der Abgasreinigung in den Fahrzeugen – aber auch durch die Verschärfung der Abgasvorschriften: Seit Mitte der 1990er-Jahre übernimmt die Schweiz von der EU jeweils die neuste sogenannte Euro-Norm (siehe Glossar).

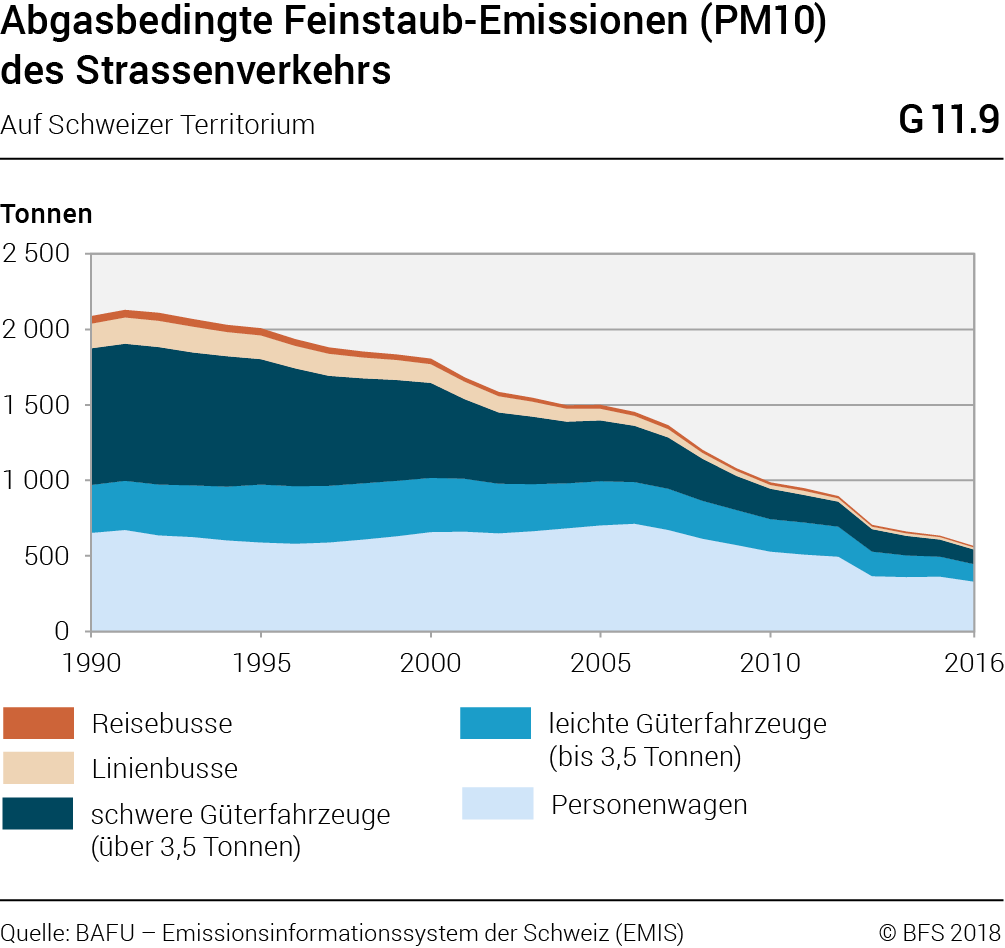

Des Weiteren setzt der Verkehr grössere Mengen von gesundheitsschädlichem Feinstaub frei (PM10, siehe Glossar). 2016 entstammten 27% der PM10-Emissionen dem Verkehr (G11.7). Berücksichtigt sind dabei neben den abgasbedingten Emissionen auch die durch mechanischen Abrieb beim Fahren und Bremsen entstehenden Partikel. Letztere haben in den vergangenen Jahren aufgrund des Mehrverkehrs zugenommen. Werden lediglich die abgasbedingten Feinstaubemissionen betrachtet, so sind diese im Strassenverkehr zwischen 1990 und 2016 um fast drei Viertel (– 73%) zurückgegangen (G11.9).

Eine starke Abnahme war auch bei den flüchtigen organischen Verbindungen (NMVOC) zu verzeichnen: Die verkehrsbedingten Emissionen dieser Vorläufersubstanz von Ozon und Feinstaub reduzierten sich seit 1990 um fast neun Zehntel (G11.7). 2016 war der Verkehr noch für 13% des gesamten NMVOC-Ausstosses verantwortlich, gegenüber 27% im Jahr 1990.

Das Verhältnis zwischen den verkehrsbedingten Emissionen und den in der Luft gemessenen Schadstoffkonzentrationen weist regionale Unterschiede auf: Vor allem in den Alpentälern können aufgrund von topografischen und meteorologischen Besonderheiten die Luftschadstoffe seitlich nicht entweichen und sammeln sich bei Inversionslagen, wenn die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, in der bodennahen Luftmasse an. So ist zum Beispiel die Stickstoffdioxid-Belastung entlang der Autobahn A2 im Vedeggiotal (Station Camignolo) höher als an der A2 im Grossraum Basel (Hardwald), obwohl das Verkehrsaufkommen an ersterem Standort nur halb so gross ist wie an letzterem.

Auch im Wochenverlauf lassen sich Unterschiede erkennen. So geht die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft wegen des Sonntagsfahrverbots für schwere Güterfahrzeuge am Wochenende zurück.

Die vom Verkehr emittierten Luftschadstoffe werden nass (durch den Regen) oder trocken (durch die Schwerkraft) abgelagert und gelangen so in Gewässer und Böden. Auch durch die Entwässerung von Verkehrswegen können Wasser und Erdreich belastet werden.

11.6 Lärm

Übermässiger und anhaltender Lärm ist lästig und kann krank machen. Lärmige Wohngebiete verlieren daher an Attraktivität, die entsprechenden Liegenschaften an Wert. Zu den negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Lärms zählen Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck und Herz-Kreislauf-Probleme.

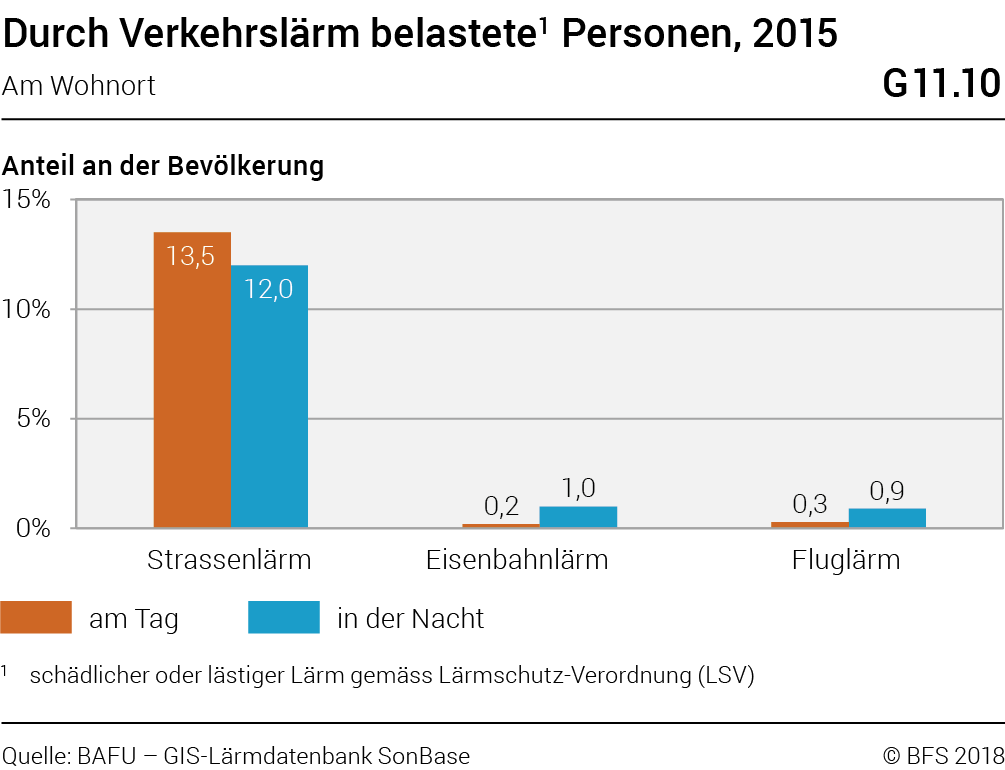

Gemessen an den Grenzwerten der Lärmschutz-Verordnung war in der Schweiz 2015 tagsüber rund jede siebte und in der Nacht jede achte Person an ihrem Wohnort schädlichem oder lästigem Strassenlärm ausgesetzt (G11.10). Von übermässigem Eisenbahn- oder Fluglärm waren viel weniger Menschen betroffen. Im Gegensatz zum Strassenlärm lag bei diesen Verkehrsträgern der Anteil lärmbelasteter Personen in der Nacht höher als am Tag. Bei der Eisenbahn liegt dies vor allem an den nächtlichen Gütertransporten.